- Accueil

- Progression

Progression

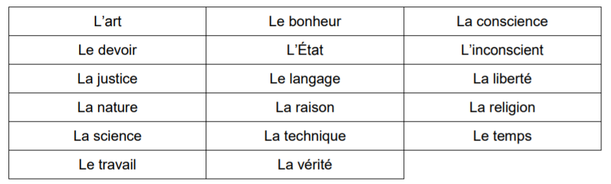

Progression Terminales G 2023 / 2024 :

Question introductive :

|

La vie a-t-elle un sens ?

1.Le bonheur 2. La morale : Que dois-je faire Faut-il satisfaire tous ses désirs pour être heureux ? Peut-on penser une morale universelle ?

|

Evaluations :

Fin septembre : Dissertation guidée par des questions 2h

Mi-octobre : Dissertation semi-rédigée 2h

21 Novembre : Dissertation sur table 4h

9 Janvier : Explication de texte 4h

Début mars : Dissertation semi-rédigée 2h

5 avril : DS type bac 4h

Fin mai : DS type bac 4h

Première question : Suffit-il de satisfaire ses désirs pour être heureux ?

Notions étudiées : Le bonheur, la liberté, le devoir, le temps

Septembre/octobre

|

CALLICLÈS : « si on veut vivre comme il faut, il faut laisser aller ses propres passions, si grandes soient-elles, au lieu de les réprimer. Au contraire, il faut être capable de mettre son courage et son intelligence au service de si grandes passions et de les assouvir, elles et tous les désirs qui les accompagnent. Mais cela n’est pas, je suppose, à la portée de tout le monde. C’est pourquoi la masse des gens blâme les hommes qui vivent ainsi, gênée qu’elle est de devoir dissimuler sa propre incapacité à le faire. La masse déclare donc bien haut que l’intempérance est une vilaine chose. C’est ainsi qu’elle réduit à l’état d’esclave les hommes dotés d’une plus forte nature que celle des hommes de la masse ; et ces derniers, qui sont eux-mêmes incapables de se procurer les plaisirs qui les combleraient, font la louange de la tempérance et de la justice à cause de leur propre lâcheté. Car pour ceux qui ont hérité du pouvoir ou qui sont dans la capacité de s’en emparer (…), pour ces hommes-là, qu’est-ce qui serait plus mauvais que la tempérance ? Ce sont des hommes qui peuvent jouir de leurs biens, sans que personne n’y fasse obstacle (…) La vérité, que tu prétends chercher, Socrate, la voici : si la vie facile, l’intempérance, et la liberté de faire ce qu’on veut, demeurent dans l’impunité, ils font l’excellence et le bonheur. Tout le reste, ce ne sont que de belles idées, des conventions faites par les hommes et contraires à la nature, rien que des paroles en l’air, qui ne valent rien. » Le Gorgias, Platon

"Toutes les passions ont une période où elles sont seulement néfastes, ou elles rabaissent leur victime de tout le poids de la bêtise, - et plus tard, une autre, beaucoup plus tardive, où elles se marient à l'esprit, se "spiritualisent". Autrefois, à cause de la bêtise de la passion, on faisait la guerre à la passion elle-même : on jurait sa perte, - tous les monstres moraux anciens sont là-dessus d'accord : "il faut tuer les passions". La plus fameuse maxime de ce genre se trouve dans le Nouveau Testament, dans ce Sermon sur la montagne où, soit dit entre parenthèses, l'élévation de la vue fait totalement défaut. C'est là qu'il est dit par exemple, avec application à la sexualité : "si ton œil entraîne ta chute, arrache-le" ; par bonheur aucun chrétien ne suit ce précepte. Anéantir les passions et les désirs à seule fin de prévenir leur bêtise et les conséquences désagréables de leur bêtise, voilà qui ne nous paraît aujourd'hui qu'une forme aiguë de bêtise. Nous n'admirons plus les dentistes qui arrachent les dents pour qu'elles cessent de faire mal... Reconnaissons d'ailleurs en toute justice que l'idée de "spiritualisation de la passion" ne pouvait absolument pas être conçue sur le terrain qui a donné naissance au christianisme. Car l'Eglise primitive luttait, on le sait, contre les "intelligents" au bénéfice des "pauvres en esprit" : comment attendre d'elle une guerre intelligente contre la passion ? L'Eglise combat la passion par l'excision : sa pratique, son "traitement", c'est le castratisme. Jamais elle ne demande : "comment spiritualiser, embellir, diviniser, un désir ?" - de tout temps elle a insisté, dans sa discipline, sur l'extirpation (de la sensualité, de l'orgueil, de la passion de dominer, de posséder et de se venger). Or attaquer les passions à la racine, c'est attaquer la vie à la racine : la pratique de l'Eglise est hostile à la vie... " Nietzsche, Crépuscule des Idole

Le cours en vidéo :

|

« Tout vouloir procède d’un besoin, c’est-à-dire d’une privation, c’est-à-dire d’une souffrance. La satisfaction y met fin ; mais pour un désir qui est satisfait, dix au moins sont contrariés ; de plus, le désir est long, et ses exigences tendent à l’infini ; la satisfaction est courte, et elle est parcimonieusement mesurée. Mais ce contentement suprême lui-même n’est qu’apparent : le désir satisfait fait aussitôt place à un nouveau désir ; le premier est une déception reconnue, le second une déception non encore reconnue. La satisfaction d’aucun souhait ne peut procurer de contentement durable et inaltérable. C’est comme l’aumône qu’on jette à un mendiant : elle lui sauve aujourd’hui la vie pour prolonger sa misère jusqu’à demain. – Tant que notre conscience est remplie par notre volonté, tant que nous sommes asservis à l’impulsion du désir, aux espérances et aux craintes continuelles qu’il fait naître, tant que nous sommes des sujets du vouloir, il n’y a pour nous ni bonheur durable, ni repos. Poursuivre ou fuir, craindre le malheur ou chercher la jouissance, c’est en réalité tout un ; l’inquiétude d’une volonté toujours exigeante, sous quelque forme qu’elle se manifeste, emplit et trouble sans cesse la conscience ; or sans repos le véritable bonheur est impossible. Ainsi le sujet du vouloir ressemble à Ixion attaché à une roue qui ne cesse de tourner, aux Danaïdes qui puisent toujours pour emplir leur tonneau, à Tantale éternellement altéré ».

Arthur Schopenhauer, Le Monde comme Volonté et comme Représentation (1819)

Le cours en vidéo :

https://youtu.be/MtM_5mwGbc8?si=cS_C_VssyZelYbmO

|

Parmi les désirs, les uns sont naturels, les autres sans fondement et que, parmi ceux qui sont naturels, les uns sont nécessaires et les autres naturels seulement. Parmi ceux qui sont nécessaires, les uns sont nécessaires au bonheur, d'autres à l'absence de dysfonctionnements dans le corps, [128] et d'autres à la vie elle-même. En effet, une étude rigoureuse des désirs permet de rapporter tout choix et tout refus à la santé du corps et à l'absence de trouble dans l'âme, puisque c'est cela la fin de la vie bienheureuse. C'est en effet en vue de cela que nous faisons tout, afin de ne pas souffrir et ne pas éprouver de craintes. Mais une fois que cet état est réalisé en nous, toute la tempête de l'âme se dissipe, le vivant n'ayant pas besoin de se mettre en marche vers quelque chose qui lui manquerait, ni à rechercher quelque autre chose, grâce à laquelle le bien de l'âme et du corps trouverait conjointement sa plénitude. C'est en effet quand nous souffrons de l'absence du plaisir que nous avons besoin du plaisir ; mais quand nous ne souffrons pas, nous n'avons plus besoin du plaisir.

- Epicure, "Lettre à Ménécée"

Deux vidéos sur l’Epicurisme :

https://youtu.be/bAKGBamfaIo?si=XC041P4HKzLGQ7vb

https://youtu.be/eg6yd-P90T8?si=MeGeo_xtUvM2SQK4

|

Divertissement. Quand je m'y suis mis quelquefois à considérer les diverses agitations des hommes et les périls et les peines où ils s'exposent, dans la cour, dans la guerre, d'où naissent tant de querelles, de passions, d'entreprises hardies et souvent mauvaises, etc., j'ai découvert que tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, qui est de ne savoir pas demeurer en repos, dans une chambre. Un homme qui a assez de bien pour vivre, s'il savait demeurer chez soi avec plaisir, n'en sortirait pas pour aller sur la mer ou au siège d'une place. On n'achètera une charge à l'armée si cher, que parce qu'on trouverait insupportable de ne bouger de la ville; et on ne recherche les conversations et les divertissements des jeux que parce qu'on ne peut demeurer chez soi avec plaisir.

Mais quand j'ai pensé de plus près, et qu'après avoir trouvé la cause de tous nos malheurs, j'ai voulu en découvrir la raison, j'ai trouvé qu'il y en a une bien effective, qui consiste dans le malheur naturel de notre condition faible et mortelle, et si misérable, que rien ne peut nous consoler, lorsque nous y pensons de près.

***

De là vient que le jeu et la conversation des femmes, la guerre, les grands emplois sont si recherchés. Ce n'est pas qu'il y ait en effet du bonheur ni qu'on s'imagine que la vraie béatitude soit d'avoir l'argent qu'on peut gagner au jeu, ou dans le lièvre qu'on court : on n'en voudrait pas, s'il était offert. Ce n'est pas cet usage mol et paisible, et qui nous laisse penser à notre malheureuse condition, qu'on recherche, ni les dangers de la guerre, ni la peine des emplois, mais c'est le tracas qui nous détourne d'y penser et nous divertit.

***

Tel homme passe sa vie sans ennui en jouant tous les jours peu de chose. Donnez-lui tous les matins l'argent qu'il peut gagner chaque jour, à la charge qu'il ne joue point: vous le rendez malheureux. On dira peut-être que c'est qu'il recherche l'amusement du jeu, et non pas le gain. Faites-le donc jouer pour rien, il ne s'y échauffera pas et s'y ennuiera. Ce n'est donc pas l'amusement seul qu'il recherche: un amusement languissant et sans passion l'ennuiera. Il faut qu'il s'y échauffe et qu'il se pipe lui-même, en s'imaginant qu'il serait heureux de gagner ce qu'il ne voudrait pas qu'on lui donnât à condition de ne point jouer, afin qu'il se forme un sujet de passion, et qu'il excite sur cela son désir, sa colère, sa crainte, pour l'objet qu'il s'est formé, comme les enfants qui s'effrayent du visage qu'ils ont barbouillé.Blaise Pascal, Pensées

Une vidéo sur le divertissement :

https://youtu.be/1-rbcEwDAck?si=INles32uv6cKjm-Z

Deuxième question : Peut-on penser une morale universelle

Notions étudiées : Le devoir, la liberté, le bonheur, la justice

- La morale n’est qu’une convention illégitime

Discours de Calliclès. Le Gorgias, Platon

- La pitié comme fondement et origine de la morale

« Il n’est pas dans le cœur humain de se mettre à la place des gens qui sont plus heureux que nous, mais seulement de ceux qui sont le plus à plaindre »

« on ne plaint jamais dans autrui que les maux dont on ne se croit pas exempt soi-même »

« La pitié qu’on a du mal d’autrui ne se mesure pas sur la quantité de ce mal, mais sur le sentiment qu’on prête à ceux qui le souffrent »

Émile, Rousseau

« De cette seule qualité [la pitié], découlent toutes les vertus sociales […]. En effet, qu’est-ce que la générosité, la clémence, l’humanité, sinon la pitié appliquée aux faibles, aux coupables, ou à l’espèce humaine en général ? La bienveillance et l’amitié même sont, à le bien prendre, des productions d’une pitié constante, fixée sur un objet particulier : car désirer que quelqu’un ne souffre point, qu’est-ce autre chose que désirer qu’il soit heureux ? »

Discours sur l’inégalité, Rousseau

- Le devoir comme fondement de la morale

Texte 1

« il y a de certaines âmes si portées à la sympathie, que même sans aucun autre motif de vanité ou d'intérêt elles éprouvent une satisfaction intime à répandre la joie autour d'elles et qu'elles peuvent jouir du contentement d'autrui, en tant qu'il est leur œuvre. Mais je prétends que dans ce cas une telle action, si conforme au devoir, si aimable qu'elle soit, n'a pas cependant de valeur morale véritable (...) ; car il manque à la maxime la valeur morale, c’est-à-dire que ces actions soient faites, non par inclination, mais par devoir.

Kant, Fondement de la métaphysique des mœurs (1785)

Texte 2

Soit, par exemple, la question suivante : ne puis-je pas, si je suis dans l'embarras, faire une promesse avec l'intention de ne pas la tenir ? (...) A la vérité, je vois bien que ce n'est pas assez de me tirer, grâce à ce subterfuge, d'un embarras actuel, qu'il me faut encore bien considérer si de ce mensonge ne peut pas résulter pour moi dans l'avenir un désagrément bien plus grand que tous ceux dont je me délivre pour l'instant ; (...) n’est-ce pas agir avec plus de prudence que de se conduire ici d'après une maxime universelle et de se faire une habitude de ne rien promettre qu'avec l'intention de le tenir ? Mais il me paraît ici bientôt évident qu'une telle maxime n'en est pas moins toujours uniquement fondée sur les conséquences à craindre. Or c'est pourtant tout autre chose que d'être sincère par devoir, et de l'être par crainte des conséquences désavantageuses ; tandis que dans le premier cas le concept de l'action en soi-même contient déjà une loi pour moi, dans le second cas il faut avant tout que je cherche à découvrir autre part quels effets peuvent bien être liés pour moi à l'action.

Kant, Fondement de la métaphysique des mœurs

Texte 3

Après tout, en ce qui concerne la réponse à cette question, si une promesse trompeuse est conforme au devoir, le moyen de m'instruire le plus rapide, tout en étant infaillible, c'est de me demander à moi-même : accepterais-je bien avec satisfaction que ma maxime (de me tirer d'embarras par une fausse promesse) dût valoir comme une loi universelle (aussi bien pour moi que pour les autres) ? Et pourrais-je bien me dire : tout homme peut faire une fausse promesse quand il se trouve dans 1'embarras et qu'il n'a pas d'autre moyen d'en sortir? Je m'aperçois bientôt ainsi que si je peux bien vouloir le mensonge, je ne peux en aucune manière vouloir une loi universelle qui commanderait de mentir; en effet, selon une telle loi, il n'y aurait plus à proprement parler de promesse, car il serait vain de déclarer ma volonté concernant mes actions futures à d'autres hommes qui ne croiraient point à cette déclaration ou qui, s'ils y ajoutaient foi étourdiment, me payeraient exactement de la même monnaie : de telle sorte que ma maxime, du moment qu'elle serait érigée en loi universelle, se détruirait elle-même nécessairement. Kant, idem (p. 73)

Texte 4

Les êtres dont l’existence dépend, à vrai dire, non pas de notre volonté, mais de la nature, n’ont cependant, quand ce sont des êtres dépourvus de raison, qu’une valeur relative, celle de moyens, et voilà pourquoi on les nomme des choses; au contraire, les êtres raisonnables sont appelés des personnes, parce que leur nature les désigne déjà comme des fins en soi, c’est-à-dire comme quelque chose qui ne peut pas être employé simplement comme moyen, quelque chose qui par suite limite d’autant toute faculté d’agir comme bon nous semble (et qui est un objet de respect). Kant, idem (p. 108)

[Dans le monde des êtres doués de libre-arbitre], tout à un PRIX ou une DIGNITÉ. Ce qui a un prix peut être aussi bien remplacé par quelque chose d’autre, à titre d’équivalent ; au contraire, ce qui est supérieur à tout prix, ce qui par suite n’admet pas d’équivalent, c’est ce qui a une dignité.

Ce qui rapporte aux inclinations et aux besoins généraux de l’homme, cela a un prix marchand ; ce qui, même sans supposer de besoin, correspond à un certain goût, (...) cela a un prix de sentiment ; mais ce qui constitue la condition, qui seule peut faire que quelque chose est une fin en soi, cela n’a pas seulement une valeur relative, c’est-à-dire un prix, mais une valeur intrinsèque, c’est-à-dire une dignité. Or la moralité est la condition qui seule peut faire qu’un être raisonnable est une fin en soi (...) La moralité, ainsi que l’humanité, en tant qu’elle est capable de moralité, c’est donc là ce qui seul a de la dignité. Kant, idem, ( p. 116)

L’impératif pratique sera donc celui-ci : Agis de telle sorte que tu traites l’humanité aussi bien dans la personne de tout autre toujours en même temps comme une fin, et jamais simplement comme un moyen. Kant, idem (p. 109)

- Le bonheur comme critérium de la morale

Texte 1

« Entre son propre bonheur et celui des autres, l’utilitarisme exige de l’individu qu’il soit aussi rigoureusement impartial qu’un spectateur désintéressé et bienveillant »

« D’égales quantités de bonheur sont également désirables, que ce bonheur soit celui d’une seule et même personne ou de personnes différentes. »

« Dans la règle d’or de Jésus de Nazareth, nous retrouvons tout l’esprit de la morale de l’utilité. Faire ce que nous voudrions que l’on nous fît, aimer notre prochain comme nous-mêmes : voilà qui constitue la perfection idéale de la moralité utilitariste. »

« L’idéal utilitariste (…) n’est pas le plus grand bonheur de l’agent lui-même, mais la plus grande somme de bonheur totalisée. (…) Selon le principe du plus grand bonheur, la fin dernière par rapport à laquelle et pour laquelle toutes les choses sont désirables (que nous considérions notre propre bien ou celui des autres) est une existence aussi exempte possible de douleurs, aussi riche que possible en jouissances ; envisagées du double point de vue de la quantité et de la qualité (…) Telle est, selon l’opinion utilitariste, la fin de l’activité humaine, et par conséquent aussi, le critérium de la moralité.

La morale peut donc être définie comme l’ensemble des règles et des préceptes qui s’appliquent à la conduite humaine et par l’observation desquels une existence telle qu’on vient de la décrire pourrait être assurée, dans la plus large mesure possible, à tous les hommes ; et point seulement à eux, mais, autant que la nature des choses le comporte, à tous les êtres sentants de la création. » J.S.Mill, L’utilitarisme, pp. 57-58

Texte 2

« La question n’est pas : “Peuvent-ils raisonner ?” ni non plus : “Peuvent-ils parler ?” mais : “Peuvent-ils souffrir ?” » J. Bentham

Texte 3

Voir aussi Le chien et le flacon, Baudelaire et Lonepsi

« C’est un fait indiscutable que ceux qui ont une égale connaissance de deux genres de vie, qui sont également capables de les apprécier et d’en jouir, donnent résolument une préférence très marquée à celui qui met en œuvre leurs facultés supérieures. Peu de créatures humaines accepteraient d’être changées en animaux inférieurs sur la promesse de la plus large ration de plaisir de bêtes ; aucun être humain intelligent ne consentirait à être un imbécile, aucun homme instruit à être un ignorant, aucun homme ayant du cœur et une conscience à être égoïste et vil, même s’ils avaient la conviction que l’imbécile, l’ignorant ou le gredin sont, avec leurs lots respectifs, plus complètement satisfait qu’eux même avec le leur. (…) Un être pourvu de faculté supérieure demande plus pour être heureux, est probablement exposé à souffrir de façon plus aiguë, et offre certainement à la souffrance plus de points vulnérables qu’un être de type inférieur ; mais en dépit de ces risques, il ne peut jamais souhaiter réellement tomber à un niveau d’existence qu’il sent inférieur. (…)

Croire qu’en manifestant une telle préférence, on sacrifie quelque chose de son bonheur, croire que l’être supérieur – dans des circonstances qui seraient équivalentes à tous égards pour l’un et pour l’autre n’est pas plus heureux que l’être inférieur, c’est confondre les deux idées très différentes de bonheur et de satisfaction. Incontestablement, l’être dont les facultés de jouissance sont d’ordre inférieur, a les plus grandes chances de les voir pleinement satisfaites ; tandis qu’un être d’aspirations élevées sentira toujours que le bonheur qu’il peut viser, quel qu’il soit, le monde étant fait comme il l’est, est un bonheur imparfait. Mais il peut apprendre à supporter ce qu’il y a d’imperfections dans ce bonheur, pour peu que celles-ci soient supportables ; et elles ne le rendront pas jaloux d’un être qui, à la vérité, ignore ces imperfections, mais ne les ignore que parce qu’il ne soupçonne aucunement le bien auquel ces imperfections sont attachées. Il vaut mieux être un homme insatisfait qu’un porc satisfait ; il vaut mieux être Socrate insatisfait qu’un imbécile satisfait. Et si l’imbécile ou le porc sont d’un avis différent, c’est qu’ils ne connaissent qu’un côté de la question : le leur. L’autre partie, pour faire la comparaison, connaît les deux côtés. »

John Stuart Mill, 1871, L’Utilitarisme, traduction Georges Tanesse

Texte 4

Le chien et le flacon

« – Mon beau chien, mon bon chien, mon cher toutou, approchez et venez respirer un excellent parfum acheté chez le meilleur parfumeur de la ville. »

Et le chien, en frétillant de la queue, ce qui est, je crois, chez ces pauvres êtres, le signe correspondant du rire et du sourire, s'approche et pose curieusement son nez humide sur le flacon débouché ; puis reculant soudainement avec effroi, il aboie contre moi, en manière de reproche.

« – Ah ! misérable chien, si je vous avais offert un paquet d'excréments, vous l'auriez flairé avec délices et peut-être dévoré. Ainsi, vous-même, indigne compagnon de ma triste vie, vous ressemblez au public, à qui il ne faut jamais présenter des parfums délicats qui l'exaspèrent, mais des ordures soigneusement choisies. »Baudelaire, Le spleen de Paris

Troisième question :

Doit-on obéir aux lois ?

Notions étudiées : L’Etat, la justice, la liberté

- Guerre et paix

Nous trouvons dans la nature humaine trois principales causes de discorde : tout d’abord, la compétition ; en second lieu, la défiance ; et, en troisième lieu, la gloire. La première pousse les hommes à s’attaquer en vue du gain, la seconde en vue de la sécurité, et la troisième en vue de la réputation. La compétition fait employer la violence pour se rendre maître de la personne des autres, de leurs femmes, de leurs enfants, de leurs troupeaux ; la défiance la fait employer pour se défendre ; la gloire pour des riens : en un mot, un sourire, une différence d’opinion, un autre signe quelconque de dépréciation dirigée directement contre soi ou indirectement contre sa famille, ses amis, son pays, sa profession ou son nom.

Hors des états civils il y a perpétuellement guerre de chacun contre chacun. Il est donc ainsi manifeste que, tant que les hommes vivent sans une puissance commune qui les maintienne tous en crainte, ils sont dans cette condition que l’on appelle guerre, et qui est la guerre de chacun contre chacun. La guerre ne consiste pas seulement en effet dans la bataille ou dans le fait d’en venir aux mains, mais elle existe tout le temps que la volonté de se battre est suffisamment avérée ; la notion de temps est donc à considérer dans la nature de la guerre, comme elle l’est dans la nature du beau et du mauvais temps. Car, de même que la nature du mauvais temps ne réside pas seulement dans une ou deux averses, mais dans une tendance à la pluie pendant plusieurs jours consécutifs, de même la nature de la guerre ne consiste pas seulement dans le fait actuel de se battre, mais dans une disposition reconnue à se battre pendant tout le temps qu’il n’y a pas assurance du contraire.Thomas Hobbes (1588 - 1679), Léviathan, I, Chapitre XIII

- L’égalité comme légitimité

On a beau vouloir confondre l'indépendance et la liberté. Ces deux choses sont si différentes que même elles s'excluent mutuellement. Quand chacun fait ce qu'il lui plaît, on fait souvent ce qui déplaît à d'autres, et cela ne s'appelle pas un État libre. La liberté consiste moins à faire sa volonté qu'à n'être pas soumis à celle d'autrui, elle consiste encore à ne pas soumettre la volonté d'autrui à la nôtre. Quiconque est maître ne peut être libre, et régner c'est obéir (...) Je ne connais de volonté vraiment libre que celle à laquelle nul n'a droit d'opposer de la résistance ; dans la liberté commune nul n'a droit de faire ce que la liberté d'un autre lui interdit, et la vraie liberté n'est jamais destructive d'elle-même. Ainsi la liberté sans la justice est une véritable contradiction ; car comme qu'on s'y prenne tout gêne dans l'exécution d'une volonté désordonnée.

Il n'y a donc point de liberté sans lois, ni où quelqu'un est au-dessus des lois : dans l'état même de nature l'homme n'est libre qu'à la faveur de la loi naturelle qui commande à tous. Un peuple libre obéit, mais il ne sert pas ; il a des chefs et non pas des maîtres ; il obéit aux lois, mais il n'obéit qu'aux lois et c'est par la force des lois qu'il n'obéit pas aux hommes. Toutes les barrières qu'on donne dans les républiques au pouvoir des magistrats ne sont établies que pour garantir de leurs atteintes l'enceinte sacrée des lois : ils en sont les ministres non les arbitres, ils doivent les garder non les enfreindre. Un peuple est libre, quelque forme qu'ait son gouvernement, quand dans celui qui le gouverne il ne voit point l'homme, mais l'organe de la loi. En un mot, la liberté suit toujours le sort des lois, elle règne ou périt avec elles ; je ne sache rien de plus certain.J.J. Rousseau, Lettres écrites de la montagne, Huitième lettre, 1764

Quatrième question : Est-ce à l’Etat de faire régner la justice ?

Notions étudiées : L’Etat, la justice, le travail, la technique, le bonheur

- L’inégalité juste

1.1 L’argument moral

« La question fondamentale de la philosophie politique, celle qui précède toutes les questions sur la façon dont l’État devrait être organisé, porte sur l’existence même d’un État, quel qu’il soit. » (Robert Nozick, État, anarchie et utopie, 1974, p.19)

« Les individus ont des droits, et il est des choses qu’aucune personne, ni aucun groupe, ne peut leur faire (sans enfreindre leurs droits). Et ces droits sont d’une telle force et d’une telle portée qu’ils soulèvent la question de ce que peuvent faire l’État et ses commis – si tant est qu’ils puissent faire quelque chose. Quelle place les droits de l’individu laissent-ils à l’État ? » (p. 9)

« Un État minimal, limité de façon étroite aux fonctions de protection contre la violence, le vol, l’escroquerie, et pour assurer le respect des contrats privés, est justifié. Toute extension de ces fonctions viole le droit des individus à ne pas être contraints, et est donc injustifiée. » (p.10)

« Du point de vue d’une théorie de l’habilitation, la redistribution est un sujet très important, impliquant la violation des droits des gens. L’imposition sur les biens provenant du travail se retrouve sur un pied d’égalité avec les travaux forcés. Que cela se fasse par imposition sur les salaires ou sur les salaires au-dessus d’un certain total, ou par la saisie de profits, ou par le truchement d’une grosse cagnotte sociale de sorte que rien n’est clair en ce qui concerne les entrées et sorties d’argent, les principes mis en modèle de la justice distributive impliquent de s’approprier les actions d’autres personnes. Le fait de saisir les résultats du travail de quelqu’un équivaut à se saisir d’heures lui appartenant et à lui donner l’ordre de mener à bien diverses activités. Si les gens vous forcent à faire un certain travail, ou vous donnent un travail sans récompense, pendant une certaine période de temps, ils décident de ce que vous devez faire et des buts que votre travail doit servir, sans s’occuper de vos propres décisions. Le processus par lequel ils prennent des décisions sur vous en fait, pour ainsi dire, les propriétaires partiels de vous-même ; cela leur donne un droit de propriété sur vous. » (Anarchie, Etat et utopie, pp. 211 et 215).

1.2 L’argument économique

|

« Mais le revenu annuel de toute société est toujours précisément égal à la valeur échangeable de tout le produit annuel de son industrie, ou plutôt c'est précisément la même chose que cette valeur échangeable. Par conséquent, puisque chaque individu tâche, le plus qu'il peut, premièrement d'employer son capital à faire valoir l'industrie nationale, et deuxièmement de diriger cette industrie de manière à lui faire produire la plus grande valeur possible, chaque individu travaille nécessairement à rendre aussi grand que possible le revenu annuel de la société. A la vérité, son intention, en général, n'est pas en cela de servir l'intérêt public, et il ne sait même pas jusqu'à quel point il peut être utile à la société. En préférant le succès de l'industrie nationale à celui de l'industrie étrangère, il ne pense qu'à se donner personnellement une plus grande sûreté ; et en dirigeant cette industrie de manière à ce que son produit ait le plus de valeur possible, il ne pense qu'à son propre gain ; en cela, comme dans beaucoup d'autres cas, il est conduit par une main invisible à remplir une fin qui n'entre nullement dans ses intentions ; et ce n'est pas toujours ce qu'il y a de plus mal pour la société, que cette fin n'entre pour rien dans ses intentions. Tout en ne cherchant que son intérêt personnel, il travaille souvent d'une manière bien plus efficace pour l'intérêt de la société, que s'il avait réellement pour but d'y travailler. Je n'ai jamais vu que ceux qui aspiraient, dans leurs entreprises de commerce, à travailler pour le bien général, aient fait beaucoup de bonnes choses. Il est vrai que cette belle passion n'est pas très commune parmi les marchands, et qu'il ne faudrait pas de longs discours pour les en guérir. » Adam Smith, De la richesse des nations

|

Cinquième question : Peut-on comprendre la nature ?

(La raison, la technique, la nature, la science, la vérité, le langage )